Imagem: Kris De Decker utilizando um de seus IBM Thinkpad, enquanto o recarrega através de seu projeto de captação de energia fotovoltaica.

Disclaimer: Minha nova ideia de Chirico foi traduzir um texto que já há algum tempo me encanta. Trata-se de “How and Why I Stopped Buying New Laptops”, do inventor belga — agora residente da Espanha —, militante ambientalista, anarquista, jornalista e escritor Kris De Decker.

Publicado em seu blogue Low-tech Magazine (LTM) ― hospedado em servidor do próprio autor e alimentado por energia solar ―, esse texto me fascina tanto pelas ideias antiestablishment sobre a tecnologia (para mim então inéditas), quanto pela forma clara de escrita, próprio de um autor acadêmico, sim, mas capaz de escrever numa linguagem acessível para o grande público.

Com traduções em francês, alemão, neerlandês, espanhol e polonês, notei que o texto não tinha ainda uma tradução em português, nem em seu site, nem em outro pela internet, deixando o texto fora dos meios lusófonos.

Procurei manter nesta tradução a organização e formatação textuais originais do texto de Decker, além de suas imagens. Também mantive os hyperlinks originais que, por na maioria das vezes direcionarem o leitor às outras publicações do LTM, abrem páginas em inglês. Além disso, também fiz uma conversão simples de euro para real, considerando somente a cotação atual, para que os leitores brasileiros tenham uma ideia básica do que Decker gastou em cada compra.

Espero que gostem de ler esta que talvez seja uma das melhores expressões da resistência contemporânea à obsolescência programada.

Como e por que parei de comprar novos notebooks

Publicado por Kris De Decker em 20 de dezembro de 2020. Tradução em português por Arlon de Serra Grande.

Como um jornalista freelancer ― ou um trabalhador de escritório, como queira ―, sempre acreditei que eu deveria comprar regularmente um novo notebook. Mas máquinas antigas oferecem mais qualidade por menos dinheiro

Imagem: Low-tech Magazine agora é escrito e publicado em um ThinkPad X60s dos anos 2006.

Enquanto jornalista independente ― ou trabalhador de escritório, como queira ― sempre pensei que eu precisava de um computador decente e que eu devia pagar por qualidade. Entre 2000 e 2017, usei três notebooks que comprei novos e que me custaram em torno de 5 mil euros (23 mil reais) ao todo ― mais ou menos 300 euros (1,5 mil reais) por ano durante todo o período. A média de vida útil dos meus três notebooks foi de 5,7 anos.

Em 2017, em algum momento ao conseguir meu escritório, decidi não mais comprar notebooks novos. Em vez disso, fiquei com uma máquina de segunda-mão dos anos 2006 que comprei pela internet por 50 euros (265 reais) e que faz tudo que quero e necessito. Incluindo uma nova bateria e um aprimoramento simples em hardware, investi menos do que 150 euros (795 reais).

Se meu notebook de 2006 durar tanto quanto minhas outras máquinas ― se ainda rodar por pouco mais de um ano e meio ― ele me custará só 26 euros (138 reais) ao ano. Isso é menos do que 1/10 do que custou meus notebooks anteriores. Neste artigo, explicarei meus motivos de não comprar mais notebooks novos, e como você poderia fazer o mesmo.

Uso de energia e materiais de um notebook

Não comprar notebooks novos economiza um bom dinheiro, mas também muitos recursos, e evita a destruição do meio-ambiente. De acordo com a mais recente análise do ciclo de vida, leva-se de 3 101 a 4 340 megajoules de energia primária para se produzir um notebook ― isso inclui a extração de materiais, a fabricação da máquina, e o frete até o mercado¹.

A cada ano, compramos entre 160 e 200 milhões notebooks. Usando os dados acima, isso significa que a produção de notebooks requer um consumo anual de energia de 480 a 868 petajoules, o que corresponde entre um quarto e quase a metade de toda a energia solar fotovoltaica produzida mundialmente em 2018 (2023 petajoules)². A fabricação de um notebook também envolve o alto consumo de materiais, que inclui uma ampla variedade de materiais que podem ser consideradas escassas devido a diferentes tipos de restrições: econômica, social, geoquímica e geopolítica³ ⁴.

A produção de microchips é um processo de uso intensivo de energia e de materiais, mas este não é o único problema. O alto uso de recursos dos notebooks ocorre também porque eles têm uma vida útil muito curta. A maior parte dos 160 a 200 milhões de notebooks vendidos a cada ano são compras para substituição. O notebook médio é substituído a cada três anos (em empresas) ou até cinco anos (em outros ambientes)³. Minha experiência de 5,7 anos para cada notebook não é excepcional.

Notebooks não mudam

O estudo acima citado é de 2011, e refere-se a uma máquina fabricada em 2001: um Dell Inspiron 2500. É compreensível que você pense que “o mais recente estudo de ciclo de vida de um notebook” está datado, mas não está. Um artigo científico de 2015 descobriu que a energia incorporada dos notebooks foi constante durante o tempo⁵.

Os pesquisadores desmontaram 11 notebooks de tamanho similar, produzidos entre 1999 e 2008, e pesaram seus diversos componentes. Além disso, mediram a área de matriz de silício de todas as placas-mãe e 30 cartões de memória DRAM produzidas mais ou menos no mesmo período (até 2011). Eles descubriram que a massa e o material de composição de todos os componentes principais ― bateria, placa-mãe, disco-rígido, memória ― não mudaram significativamente, ainda que os processos de produção tornaram-se mais eficientes no uso de energia e material.

A razão é simples: melhorias em funcionalidade equilibram os ganhos em eficiência obtidos no processo de produção. As massas da bateria, memória, e do disco-rígido decaíram por unidade de funcionalidade, mas apresentaram totais constantes por ano. A mesma dinâmica explica porque notebooks novos não apresentam consumo de eletricidade operacional menor comparados a notebooks mais antigos. Novos notebooks podem ter maior eficiência energética por potência computacional, mas esses ganhos são compensados com uma maior potência computacional. Não há lugar em que o paradoxo de Jevons seja tão evidente quanto na informática.

O desafio

Tudo isso significa que não há benefício ambiental ou financeiro qualquer que seja em substituir um notebook velho por um novo. Ao contrário, a única coisa que o consumidor pode fazer para melhorar a sustentabilidade ecológica e econômica de seu notebook é usá-lo o máximo possível. Isso é facilitado pelo fato de que os notebooks são agora tecnologicamente maduros e têm mais do que suficiente energia computacional. Há um problema, entretanto. Consumidores que tentam manter-se trabalhando em seus velhos notebooks tendem a acabar se frustrando. Vou explicar brevemente minhas frustrações abaixo, e estou bem convencido de que eles não são excepcionais.

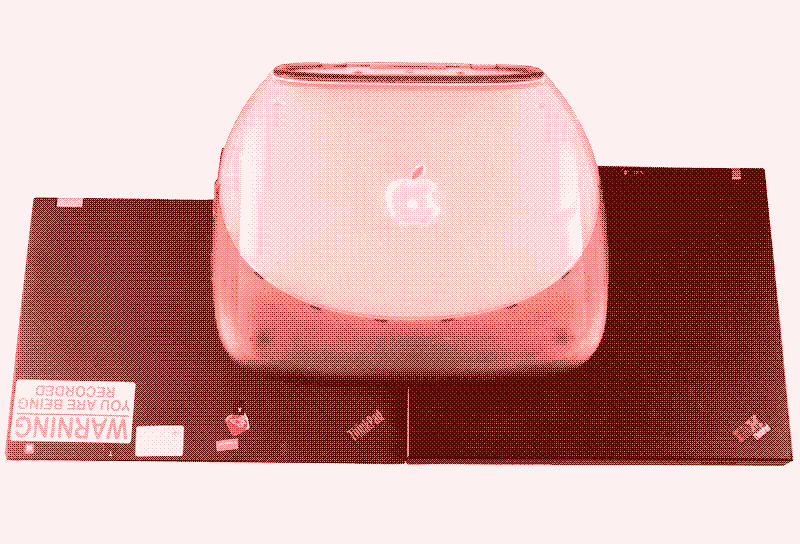

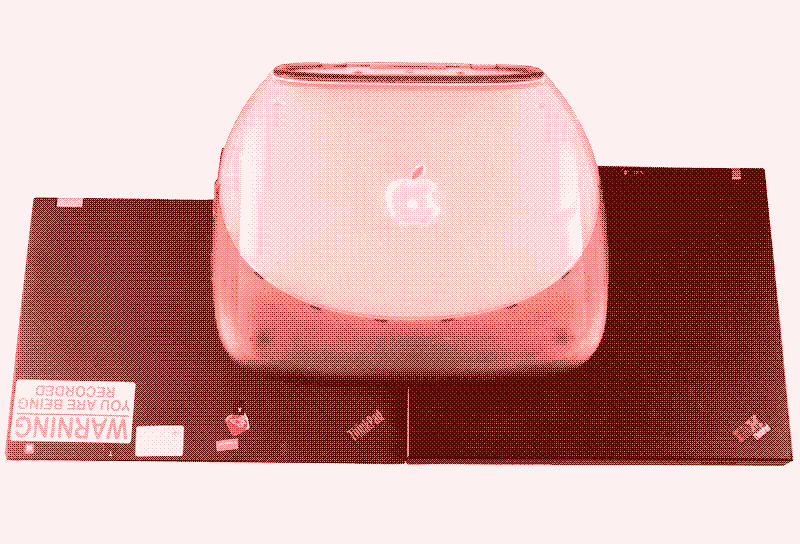

Imagem: os três notebooks que usei entre 2000 e 2017.

Meu primeiro notebook: Apple iBook (2000-2005)

Em 2000, quando eu trabalhava como jornalista freelance de ciência e tecnologia na Bélgica, comprei meu primeiro notebook, um Apple iBook. Pouco mais do que dois ou três anos depois, meu carregador começou a dar problemas. Quando soube do preço de um novo carregador, tomei tanto desgosto pela prática de vendas da Apple ― carregadores são bem baratos de se produzir, mas a Apple os vende muito caros ―, que me recusei a comprar. Em vez disso, procurei manter o carregador funcionando por mais alguns anos, primeiro pondo-o debaixo do peso de livros e móveis, e, quando parou de funcionar, apertando-o firmemente com uma abraçadeira.

Meu segundo notebook: IBM Thinkpad R52 (2005-2013)

Quando meu carregador finalmente morreu de vez em 2005, decidi procurar por um novo notebook. Eu tinha só uma exigência: que ele deveria ter um carregador que durasse ou cuja troca ao menos fosse barata. Encontrei mais do que estava procurando. Comprei um IBM Thinkpad R52, e foi amor ao primeiro uso. Meu notebook IBM era a contrapartida do Apple iBook, não apenas em termos de design (uma caixa retangular disponível em todas as cores, desde que seja preto). Mais importante ainda, toda a máquina foi feita para durar, feita para ser segura e feita para ser reparável.

Produtos circulares e modulares estão em alta hoje em dia, sua vida útil poderia ser estendida intermitentemente por reparo e substituição graduais de cada parte da qual ele é constituído. A questão não é como a gente pode evoluir para uma economia circular, mas sim por que a gente continua a evoluir distante dela.

A questão não é como a gente pode evoluir para uma economia circular, mas sim por que a gente continua a evoluir distante dela.

Meu Thinkpad foi mais caro do que meu iBook, mas ao menos não investi todo o dinheiro em um design bonitinho mas sim em um computador decente. O carregador não deu problemas, e, quando o perdi durante uma viagem e tive de comprar um novo, pude adquirir por um preço justo. Pouco sabia que minha compra feliz viria a ser uma experiência única na vida.

Imagem: O IBM ThinkPad R52, de 2005.

Meu terceiro notebook: Lenovo Thinkpad T430 (2013-2017)

Corta para 2013. Agora moro na Espanha e mantenho o Low-tech Magazine. Ainda trabalho com o meu IBM Thinkpad R52, mas há alguns problemas à vista. Primeiro de tudo, a Microsoft vai em breve me forçar a atualizar meu sistema operacional, já que o suporte para Windows XP encerrará em 2014. Não estou a fim de gastar alguns centos de euros em um novo sistema operacional que, de qualquer modo, poderia demandar demais do meu velho notebook. Além disso, o notebook tem ficado um pouco lerdo, mesmo depois dele ter sido restaurado à sua configuração de fábrica. Em resumo, caí na cilada que as indústrias de hardware e software nos montaram e cometi o erro de pensar que eu precisava de um novo notebook.

Estando tão afeito ao meu Thinkpad, nada mais lógico do que adquirir um novo. Eis o problema: em 2005, pouco depois de eu ter comprado meu Thinkpad, a Lenovo, uma fábrica chinesa que agora é a maior produtora de computadores do mundo, comprou o negócio de computadores pessoais da IBM. Companhias chinesas não têm reputação em fazer produtos com qualidade, não especificamente naquele tempo. De qualquer modo, visto que a Lenovo seguia vendendo Thinkpads que pareciam quase idênticos aos fabricados pela IBM, decidi tentar a sorte e comprar um Lenovo Thinkpad T430 em abril de 2013. A um preço exorbitante, mas considerei que por qualidade se paga.

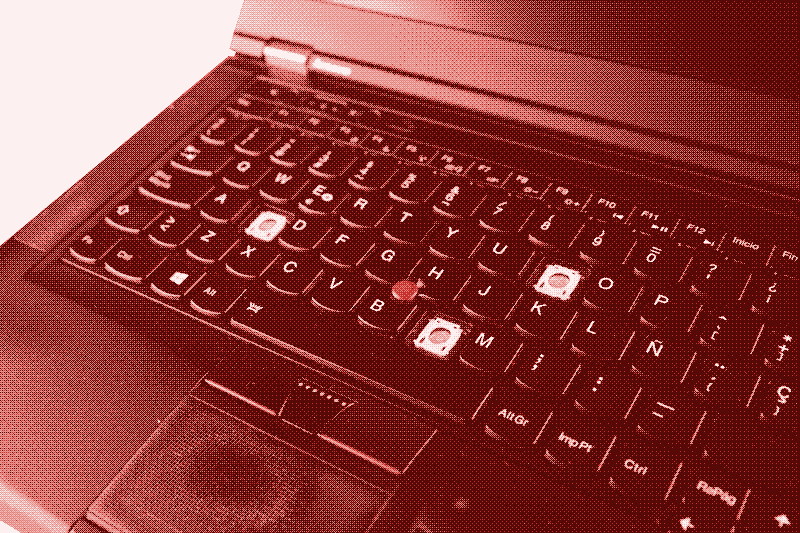

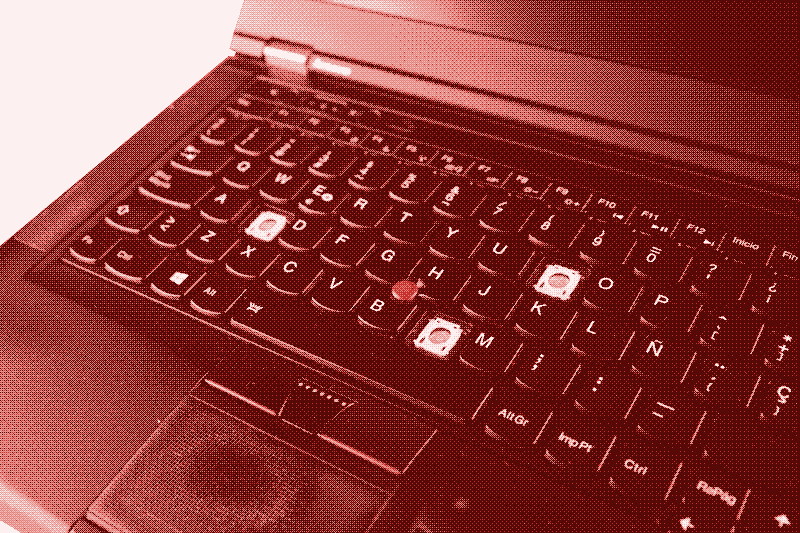

Meu erro estava claro desde o início. Tive de devolver o notebook novo de volta duas vezes porque a carcaça estava deformada. Quando finalmente consegui um que não ficava em falso sobre minha mesa, rapidamente me deparei com outro problema: as teclas começaram a quebrar. Ainda consigo lembrar da minha incredulidade quando isso aconteceu pela primeira vez. O Thinkpad da IBM é conhecido por seu teclado robusto. Se você quer quebrá-lo, precisa de um martelo. Lenovo obviamente não achou isso tão importante e sutilmente substituiu o teclado por um inferior. Veja, até posso digitar agressivamente, mas nunca quebrei nenhum outro teclado.

Aborrecido, pedi a substituição da tecla por 15 euros (80 reais). Meses depois disso, a substituição de teclas tornou-se um custo recorrente. Depois de gastar mais de 100 euros (530 reais) em teclas de plástico, que em breve poderiam se quebrar outra vez, calculei que meu teclado tinha 90 teclas e que substituí-las todas duma só vez me custaria 1350 euros (7155 reais). Parei de usar o teclado por completo, temporariamente tendo a solução em um teclado externo. De qualquer modo, isso era antiprático, especialmente para trabalhar fora de casa ― e por que mais eu iria querer um notebook?

Já não havia mais retorno: eu precisava de um novo notebook. Outra vez. Mas qual? Com certeza não poderia ser algum feito pela Lenovo ou Apple.

Imagem: substituir todas as teclas do meu Lenovo T430 teria me custado 1350 euros (7350 reais).

Meu quarto notebook: IBM Thinkpad X60s (2017-atualmente)

Não encontrando o que eu procurava, decidi voltar no tempo. Àquela altura, ficou claro que notebooks novos têm uma qualidade inferior se comparadas aos velhos, mesmo que carreguem etiquetas com preços mais altos. Soube que a Lenovo trocou os teclados por volta de 2011 e comecei a pesquisar sites de leilões de Thinkpads fabricados antes desse ano. Eu poderia voltar ao meu Thinkpad R52 de 2005, mas por ora, estava acostumado ao teclado espanhol, e o R52 tinha o bélgico.

Em abril de 2017, fiquei com um Thinkpad X60s usado, do ano 2006. A partir de dezembro de 2020, a máquina estará em operação por quase 4 anos e tem 14 anos ― de três a cinco vezes mais longevo do que um notebook médio. Se eu amei o meu Thinkpad R52 de 2005, sou doido pelo meu Thinkpad X60s de 2006. Ele é tão robusto quanto ― já sobreviveu a uma queda de uma mesa até um chão de concreto ― mas é ainda menor e também mais leve: 1,42 kg vs. 3,2 kg.

Meu Thinkpad X60s faz tudo o que quero que ele faça. Uso-o para escrever artigos, pesquisar, e manter sites. Tenho o utilizado também para dar palestras em auditórios, projetando imagens em uma tela grande. Só há uma única coisa que faz falta no meu notebook, especialmente hoje em dia, que é uma webcam. Resolvo isso ligando o maldito notebook de 2013 com as teclas quebradas sempre que necessito, feliz por dar-lhe um uso que não envolva o teclado. Isso poderia também ter sido resolvido mudando para um Thinkpad X200 de 2008, que é uma versão mais recente do mesmo modelo, mas com uma webcam.

Imagem: Meu Thinkpad X60s.

Como fazer um notebook velho rodar como se fosse novo

Nunca mais comprar notebooks novos não é tão simples quanto comprar um notebook usado. É recomendável que se aprimore o hardware, e é essencial que se reduza a versão de software. Eis duas coisas que você precisa fazer:

1. Usar software de abaixo consumo energético

Em meu computador roda Linux Lite, um dos vários sistemas operacionais de código aberto programados especialmente para funcionar em computadores antigos. O uso de um sistema operacional Linux não é mera sugestão. Não tem condições de você reviver um notebook velho se você se agarra a sistemas operacionais da Microsoft Windows ou da Apple, porque a máquina instantaneamente trava. Linux Lite não tem os efeitos visuais exuberantes das mais novas interfaces da Apple e da Windows, mas tem uma interface gráfica familiar e parece qualquer coisa que não obsoleta. Ele toma muito pouco espaço do disco rígido e demanda menos poder operacional. O resultado é que um notebook velho, independente de suas especificações, roda tranquilamente. Também uso navegadores leves: Vivaldi e Midori.

Tendo usado Microsoft Windows por tanto tempo, achei que sistemas operacionais Linux são notavelmente melhores, ainda mais porque são livres para serem baixados e instalados. Além do mais, sistemas operacionais Linux não roubam seus dados pessoais e não tentam lhe prender neles, que nem fazem os mais recentes sistemas operacionais tanto da Windows quanto da Apple. Dito isso, mesmo com Linux, a obsolescência não pode ser desconsiderada. Por exemplo, Linux Lite vai parar de dar suporte para máquinas de 32-bits em 2021, o que significa que em breve terei de procurar por um sistema operacional alternativo, ou comprar um notebook de 64-bits um pouco mais novo.

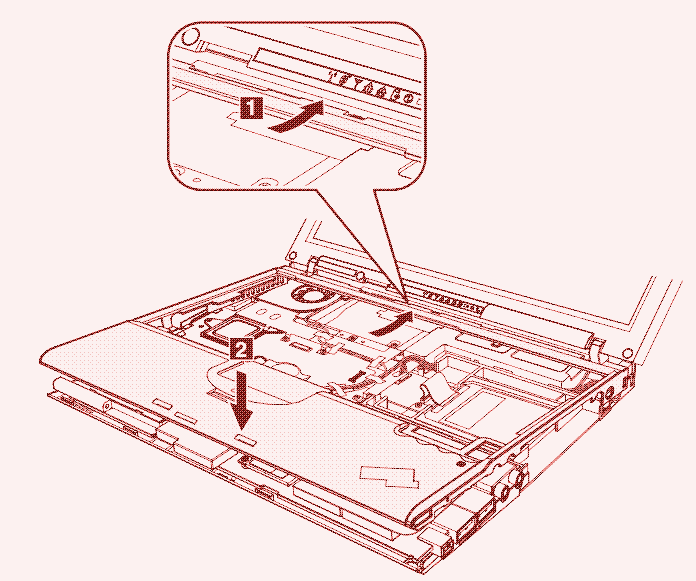

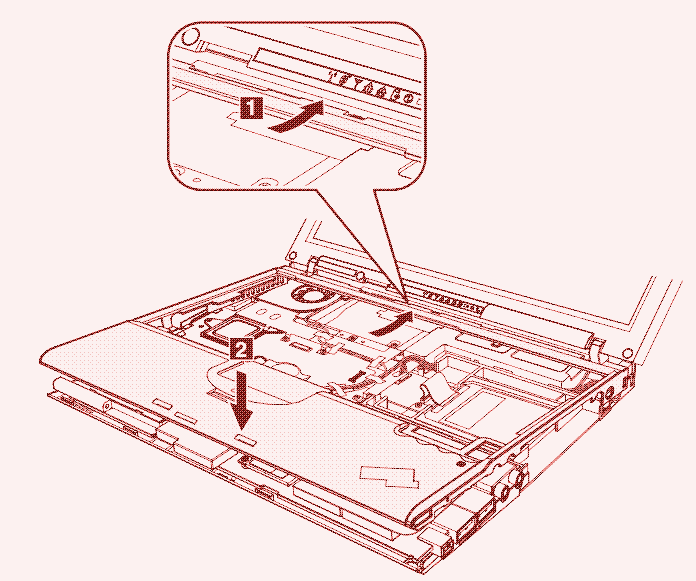

2. Trocar a unidade de disco rígido (HDD) por uma unidade de estado sólido (SSD)

Nos últimos anos, as unidades de estado sólido (SSD) ficaram disponíveis e adquiríveis, e são bem mais rápidas do que as de disco rígido (HDD). Embora você possa reviver um velho notebook simplesmente passando para um sistema operacional mais leve, se você também trocar a unidade de disco rígido por uma de estado sólido, você também terá uma máquina que é tão rápida quanto um notebook novo em folha. Dependendo da capacidade que você queira, um SSD custará a você entre 20 euros (106 reais) por 120 GB, e 100 euros (530 reais) por 960 GB.

A instalação é bastante prática e está bem documentada pela internet. Unidades de estado sólido rodam silenciosamente e têm uma resistência maior a impactos físicos, mas eles têm uma expectativa de vida mais curta do que as unidades de disco rígido. A minha tem funcionado por quase quatro anos. Me parece que, tanto do ponto de vista ambiental quanto do financeiro, um notebook velho com um SSD é uma escolha muito melhor do que comprar um notebook novo, mesmo que, vez ou outra, a unidade de estado sólido precise ser trocada.

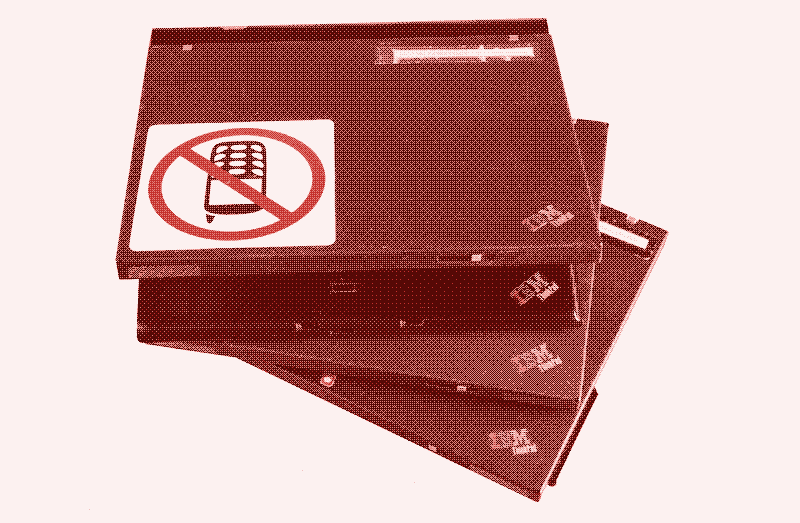

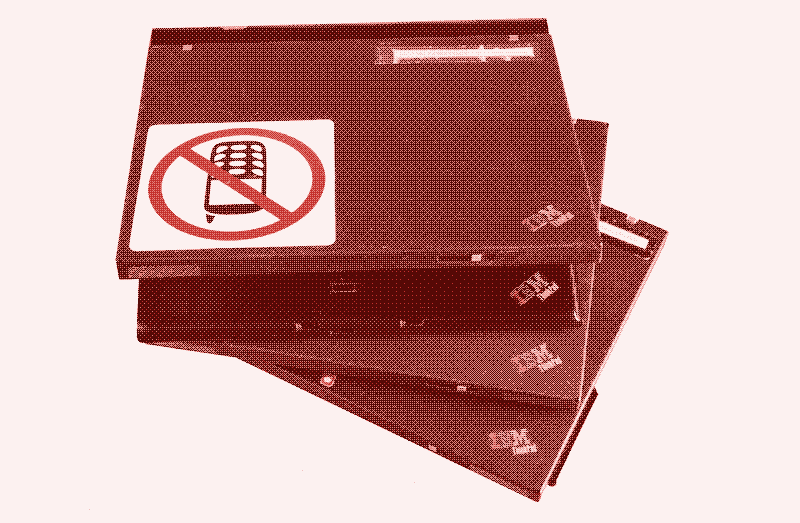

Notebooks reservas

Nesse meio-tempo, minha estratégia tem mudado. Comprei dois modelos idênticos por um preço similar, em 2018 e no início de 2020, para usar como notebooks reservas. Agora planejo me manter trabalhando com essas máquinas por quanto tempo for possível, tendo mais do que o suficiente de peças reservas disponíveis. Desde que comprei o notebook, ele teve dois problemas técnicos. Depois de cerca de um ano de uso, a ventoinha morreu. Tive o conserto com entrega imediata em uma lojinha bagunçada de informática mantida por um chinês em Antwerp, na Bélgica. Ele me falou que minha ventoinha consertada poderia rodar por mais seis meses, mas ela tem funcionado mais de dois anos depois.

Daí, no último ano, meu X60s de repente parou de carregar sua bateria, um defeito que também surgiu no meu notebook desgraçado de 2013. Esse parece ser um problema comum com Thinkpads, mas que ainda não pude resolver. Nem precisaria, já que tenho um notebook reserva pronto, que comecei a usar sempre que preciso ou quero trabalhar fora de casa.

Imagem: três notebooks idênticos do ano de 2006, todas em funcionamente, por menos de 200 euros (1060 reais).

O mágico cartão de memória SD

Agora, deixe-me lhe apresentar ao meu mágico cartão de memória SD, que é outro aprimoramento de hardware que facilita o uso de notebooks velhos (mas também novos). Muitas pessoas têm seus documentos pessais armazenados em seus discos rígidos e logo fazem becapes em um dispositivo de mídia externo se está tudo certo. Faço isso ao contrário.

Tenho todos os meus dados em um cartão de memória de 128 GB, que posso plugar em qualquer um dos Thinkpads que possuo. Então faço becapes mensais do cartão, que eu guardo em um dispositivo de armazenamento externo, bem como becapes regulares de documentos nos quais estou trabalhando, que eu temporariamente guardo na memória do computador em que estou trabalhando. Isso tem se provado bem confiável, ao menos para mim: parei de perder trabalho por conta de problemas computacionais e becapes insuficientes.

Outra vantagem é que posso trabalhar no computador que eu quiser e que não dependo de uma máquina em particular para acessar meu trabalho. Você pode ter vantagens similares ao manter todos os seus dados em uma nuvem, mas cartão de memória é a opção mais sustentável, e funciona sem acesso à internet.

Hipoteticamente, eu poderia ter dois erros de disco rígido no mesmo dia e me manter trabalhando como se nada tivesse acontecido. Uma vez que uso alternadamente dois notebooks – um com bateria, outro sem – posso também deixá-los em diferentes localidades e rodar por entre esses cantos enquanto carrego somente o meu cartão na minha carteira. Tente isso com seu notebook novinho e caro. Posso também usar meus notebooks juntos se preciso de uma tela extra.

Em combinação com uma unidade de disco rígido, o cartão SD também melhora a performance de um notebook velho e pode ser uma alternativa à instalação de uma unidade de estado sólido. Meu notebook reserva não tem um e ele pode ficar lerdo ao navegar por sites pesados. De qualquer modo, graças ao cartão SD, abrir um mapa ou um documento acontece quase instantaneamente, assim como rolar por um documento ou salvá-lo. O cartão SD também mantém o disco rígido rodando tranquilamente, já que está em geral vazio. Eu não sei o quão prático é usar um cartão SD em outros notebooks, mas todos os meus Thinkpads têm um eslote para isso.

Os custos

Façamos um cálculo de custo completo, incluindo o investimento em notebooks reservas e cartões de memória, e os preços usuais tanto para unidades de estado sólido quanto para cartões de memória, que se tornaram ainda mais baratos desde que os comprei:

• ThinkPad X60s: 50 euros (265 reais)

• Notebook reserva ThinkPad X60s: 60 euros (318 reais)

• Notebook reserva ThinkPad X60: 75 euros (397,5 reais)

• Duas trocas de bateria: 50 euros (265 reais)

• Unidade de estado sólido (SSD) de 240 GB: 30 euros (159 reais)

• Cartão de memória SD de 128 GB: 20 euros (106 reais)

• Total: 285 euros (1510,5 reais)

Mesmo se você comprar tudo isso, gastará somente 285 euros. Por esse preço, você talvez possa comprar o computador novo mais capenga do mercado, mas isso certamente não te propiciará dois notebooks reservas. Se você planeja seguir trabalhando com esse arranjo por dez anos, seu notebook poderia custar 28.5 euros (151 reais) ao ano. Você talvez precise trocar algumas unidades de estado sólido e cartões de memória, mas isso não fará muita diferença. Além disso, você evita o dano ecológico que é causado pela produção de novos notebooks a cada 5,7 anos.

As necessidades do meu notebook estão atendidas por um futuro previsto.

Não exagere

Ainda que eu tenha usado meu Thinkpad X60s como exemplo, a mesma estratégia funcionaria com outros modelos de Thinkpad ― aqui há um panorama de todos os modelos históricos ― e notebooks de outras marcas (das quais não sei nada a respeito). Se você preferir não comprar em sites de leilão, pode ir à loja de usados mais próxima e arrumar um notebook de segunda mão com uma garantia. É provável que você não precise sequer comprar um, já que tem muita gente com notebooks velhos por aí.

Não há necessidade de voltar para uma máquina de 2006. Espero que esteja claro que estou tentando traçar um argumento aqui, e provavelmente fiquei bem atrás de onde se pode manter as coisas práticas. Minha primeira tentativa foi um Thinkpad X30 de 2002, mas ela foi um passo muito distante. Ele tem um tipo diferente de carregador, não tem eslote para cartão de memória, e eu não poderia manter a conexão de internet sem fio funcionando. Para muitas pessoas, talvez seja melhor escolher um notebook um pouco mais recente. Isso lhe proporcionaria uma webcam e uma arquitetura de 64-bits, o que torna as coisas mais fáceis. Claro, você também pode me superar e voltar aos anos 1990, mas aí você teria que se virar sem portas USB e internet sem fio.

A escolha de seu notebook também depende daquilo que você quer fazer com ele. Se você o usa sobretudo para escrever, navegar, se comunicar e se entreter, pode fazer o mesmo que fiz pelo mesmo preço baixo. Se você trabalha com visual ou audiovisual, fica mais complicado, porque neste caso você provavelmente seja um usuário de Apple. A mesma estratégia poderia funcionar em um notebook um pouco mais recente e mais caro, mas eu sugeriria a mudança de um Mac para um sistema operacional Linux. Quanto a aplicações para escritório, Linux é evidentemente melhor do que as alternativas comerciais. Por falta de experiência, não posso lhe relatar se o mesmo vale para outros softwares.

Isso é um truque, não um novo modelo econômico

Embora o capitalismo possa nos oferecer notebooks usados por décadas a fio, a estratégia descrita acima deve ser vista como um truque, não como um modelo econômico. É um modo de lidar ou de escapar de um sistema econômico que tenta forçar você e eu a consumir o máximo possível. É uma tentativa de romper esse sistema, mas não é uma solução em si mesma. Precisamos de um outro modelo econômico, no qual possamos fabricar todos os notebooks como os Thinkpad pré-2011. Como consequência, a venda de notebooks cairia, mas é especificamente disso que precisamos. Além disso, com a eficiência computacional de hoje, poderíamos reduzir significativamente o uso de energia operacional material de um laptop se revertermos a tendência de uma funcionalidade cada vez maior.

Claramente, mudanças em hardware e software levam a uma rápida obsolescência de computadores, mas o segundo tem sido o fator mais crucial. Um computador de 15 anos tem tudo de hardware que você precisa, mas não é compatível com o software (comercial) mais recente. Isso é verdade para sistemas operacionais e todo tipo de software, desde jogos, passando por aplicações para escritório, até sites. Consequentemente, para tornar o uso de notebooks mais sustentável, a indústria de software deveria começar a fazer cada nova versão de seus produtos mais leves em vez de mais pesados. Quanto mais leve for o software, mais duradouros serão nossos notebooks, e de menos energia precisaremos para usá-los e produzi-los.

Imagens: Jordi Manrique Corominas, Adriana Parra, Roel Roscam Abbing

- Deng, Liqiu, Callie W. Babbitt, and Eric D. Williams. “Economic-balance hybrid LCA extended with uncertainty analysis: case study of a laptop computer.” Journal of Cleaner Production 19.11 (2011): 1198-1206. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652611000801

- International Renewable Energy Agency (IRENA). https://www.irena.org/solar

- André, Hampus, Maria Ljunggren Söderman, and Anders Nordelöf. “Resource and environmental impacts of using second-hand laptop computers: A case study of commercial reuse.” Waste Management 88 (2019): 268-279. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X19301825

- Kasulaitis, Barbara V., et al. “Evolving materials, attributes, and functionality in consumer electronics: Case study of laptop computers.” Resources, conservation and recycling 100 (2015): 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344915000683

- Kasulaitis, Barbara V., et al. “Evolving materials, attributes, and functionality in consumer electronics: Case study of laptop computers.” Resources, conservation and recycling 100 (2015): 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344915000683

#tecnologia

CC BY-NC 4.0 • Ideias de Chirico